電話: 090-9884-1961

MAIL:master@munedong.com

〈戦時文学から見る朝鮮戦争 2〉決死の勇敢さの淵源とは/戦争第一段階の文学(1)

〈戦時文学から見る朝鮮戦争 2〉決死の勇敢さの淵源とは/戦争第一段階の文学(1)

《朝鮮新報》2023.04.05

「海が見える。巨済島が見える。まさしくここが南の海なのだ」——

これは1950年9月17日、金史良(小説家)が記した従軍記の末尾である。

苛烈な戦闘を経て、戦線の最南端に位置する西北山の頂上に金は立った。振り返れば高地には敵・味方の屍ばかり—。朝焼けに染まる朝鮮南海を前に、人民軍兵士は互いに抱きあって泣いていた。「同務たちよ突撃、前へ!」。金は力強い筆致で突撃を唱えたが、皮肉にも人民軍の後退は始まっていた——。

朝鮮では朝鮮戦争を四段階に区分している。戦争の第一段階(6.25-9.15)は、破竹の勢いで南下した人民軍が、朝鮮半島南部の90%を解放した期間までを指す。

この期間は小説よりも機動的である政治論説・従軍記・戦闘記・英雄伝記が多数発表された。中でも人気を博したのは金史良の従軍記であった。

南の地で記された従軍記

金史良の辿ったルートは、従軍記の題目から見て取れる。

「ソウルから水原へ」(7.4-7.6)、「われわれはこうして勝った—大田攻略戦―」、「洛東江畔 塹壕で」、「智異山遊撃地帯をゆく」、「海が見える―馬山陣中にて―」(9.17)

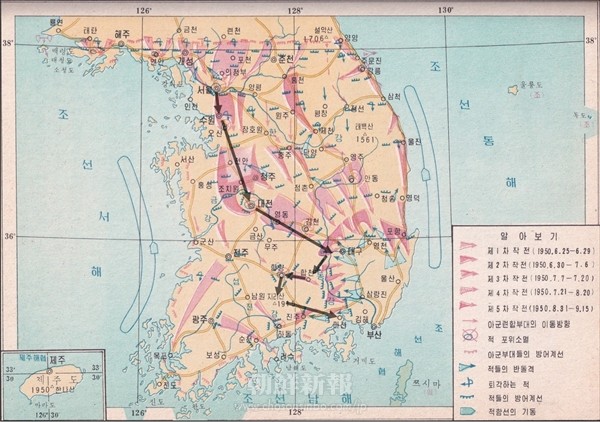

金史良が辿ったルート(出典:『朝鮮全史』25巻/科学百科事典出版社/1981 ※黒い矢印で表示したルートは筆者が作成)

最後の従軍記を書き上げた直後に金は撤収命令を受けたのだが、苛酷な戦略的後退の道で持病の心臓病が悪化。顔や体がぱんぱんにふくれあがり、動けば喀血してしまうので、やむなく隊列を離れた。その後、奇跡的に救援された金は、智異山のパルチザンに入り、最後まで戦い自爆したとされている。37歳であった。

心臓病を抱えてまで戦線に乗り出した金が、2カ月半の南進過程で記録したのはどういう人々であろうか。

例えば、大田市(忠清南道)解放のための錦江渡河作戦が目前に迫っているとの急報を受けて現場に向かっていた7月15日、行軍中に偶然再会した同郷の兵士たちの楽天的な姿を見た。「やあ、死にさえしなければいつかは会えるものだな!」「ああ、アメリカの奴らにそんないいこと(死ぬこと)をしてやってたまるか。とにかく釜山までいこう!」…

また、8月から激戦地域となった洛東江では、何日も飢えた味方と敵が銃口を向け合いながら「同じ木から同じ果物を一緒にもぎ取って食べ」、また、「気を失って倒れ、目覚めると敵と一緒に横たわっていた」。短刀や銃創を握り「暗闇の中を手探りながら」の乱戦、混戦。

このような人民軍兵士の勇猛さの淵源を、金は次のように記した。

「よその国の統一争いに、空からふいに乗り込んできた米軍野獣に対する火のような敵愾心と、ついに祖国と人民に刃を向けて反逆する国防軍反逆徒党に対する憤激が胸の中で燃え上がり」、敵を倒さない限り「祖国の統一と人民の幸福がないことを知っているから」であると。

そうして迎えた8.15(祖国解放記念日)。米軍投降の報せと歌声が響きわたる塹壕では午餐会が開かれていた。金と兵士たちは今日の祖国と最高司令官の健康のために、この瞬間にも最前線で前進している将兵たちの勝利のために、新解放地区人民の喜びと未解放地区人民の安全のために、そして祖国の完全な統一独立のために—、祖国と人民に服務する決意をいっそう固めながら何度も、何度も祝杯をあげた。激戦と犠牲のすべては、5年前にもたらされなかった真の解放と独立のためであったのだ。

洛東江渡河作戦後、戦闘員たちと言葉を交わす従軍作家(前列左から2番目、ウェブサイト「わが民族講堂」)

最後の血一滴まで

古参の小説家・李箕永は、7月20日「血には血で報おう」という政治論説を発表した。都市や農村を無差別に爆撃する米軍が、開戦前の5年間にも南部の人民に鬼畜な蛮行を重ねたことを糾弾した。

プロレタリア作家として日本帝国主義に抵抗し収監もされた李は、解放後、北の土地改革(1946.3)に感激し、奴隷から土地の主人に生まれ変わった農民の喜びを小説化した。李にとって此度の戦争は、植民地奴隷か、民主独立か、「朝鮮民族が永遠に死ぬか? 生きるか?という分かれ目の戦い」という意味があった。李は全朝鮮人民に向けて、米帝国主義との戦いに一丸となって立ち上がろうと呼びかけた。

同じく7月、従軍していた兪恒林は「最後の血一滴まで」とう小説を書いた。あらすじは次の通り。

人民軍先頭部隊の東根(音訳)と慶俊(音訳)は偵察任務を遂行していた。2人が左右にわかれた後、東根は不意に遭遇した敵に狙撃され致命傷を負う。だが東根は3人の敵が近づいてくるまで、出血多量で意識がもうろうとするのをぐっとこらえ、銃でしとめる。野戦病院で延命した東根は、弟に手紙を送る。

——ぼくはこの戦闘の経験を通じてさらに確信した。最後の血一滴まで捧げ戦うときのみ生きられるということを。ぼくが銃弾に撃たれた時、もし生きることだけを考えて卑怯になっていたとしたら、ぼくは死んでいただろう——

さらに、この個人の体験と祖国の運命を結びつける。「最後の血一滴まで、最後の息遣いまで捧げ戦う覚悟」をせねば、祖国の自由と独立は守れない、「ぼくが流した血が、ぼくにこう言わせているのだ」と。

最後の血一滴まで——それを流し尽くせば死んでしまう。だが、肉体の生命を維持することだけに気をとられると祖国の自由と独立はない。ならば生きる意味とは何であろうか?

韓雪野の戦闘実録「撃侵」に描かれた海軍兵士たちも、最後の血一滴まで捧げ戦おうと互いを鼓舞している。「朝鮮人を人間と思わない米国のやつらを、今日われわれは、われわれの手で打ち砕くのだ」…

次回は、銃後の人民と、南朝鮮の人民にも注目し、第一段階を総括したい。

(洪潤実・朝鮮大学校文学歴史学部助教)