電話: 090-9884-1961

MAIL:master@munedong.com

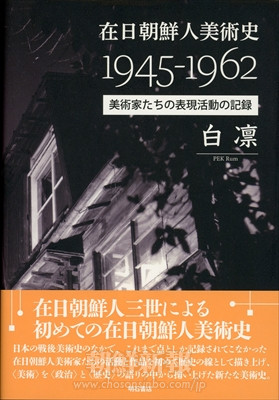

【書評】「在日朝鮮人美術史―1945-1962美術家たちの表現活動の記録」/古川美佳

【書評】「在日朝鮮人美術史―1945-1962美術家たちの表現活動の記録」/古川美佳

《朝鮮新報》2021.12.28

「主体的な在日朝鮮人美術を開く」ために

先般、11月24日朝鮮大学校教育学部美術科主催により開催された講演会「在日朝鮮人の美術史—研究内容とその軌跡、そして展望」に参加し、白凛氏の講演(他に上田雄三ギャラリーQ代表、司会・挨拶は李鏞勲朝大教授)を聴いて、その著作「在日朝鮮人美術史―1945-1962美術家たちの表現活動の記録」の意義を噛めずにはいられなかった。

この著は緻密な調査と聞き取りにより、朝鮮半島の激動の時代に活動した在日朝鮮人美術家たちの「闇に埋もれてきた証に光をあてた」ものである。それは日本における美術史、さらには文化芸術の歴史構築の実態(歴史化していく作業における視座、芸術と政治の関係など)をも問いかける内容になっている。

著者は「共通のテーマで制作することが在日朝鮮人美術家たちにとって大きな意味を持っていた」と述べつつ、かれらの表現が社会主義リアリズムの手法によるメッセージ性の強い政治的な内容という点で今日まで批判にさらされてきたことにも触れる。その批判とは、表現の自由を奪われた政治色の強いプロパガンダであり、しかも旧態依然とした写実主義に固執しているというものである。

しかしこれに対し、著者は「社会主義リアリズムを含めた写実表現は、異国に生きる朝鮮人美術家という共通の境遇に置かれた人々の、うちから湧きでる変化への希求から主体的に生み出されたもの」だと論破する。なぜ在日朝鮮人が日本で生きているのか。「在日」という存在そのものが政治的な現実にさらされている以上、その生の根本への視線を閉ざすことは、その創作までも無視することである。美術「内」の問題は、実に美術「外」と通底しているのだ。

それは著者の「在日朝鮮人の美術史研究がこれほどまでに遅れているのは、存在の重さ/軽さが、マジョリティの側から図られてきたからであり、結果として忘却のプロセスに投げ込まれてきた」という指摘とも連動してくる。もう少し掘り下げてみると、そこには近代から現代に至るまで日本が抱き続けてきた「アジア」概念が投影されてはいないだろうか。すなわち、「近代文明を身につけた者が発展する」というアジアの近代化認識に依拠した日本の「アジア」概念により、「アジア」で「優位」にあって、欧米と対等であるかのように振る舞う日本自身の植民地主義やオリエンタリズムが潜在化した思考が、在日朝鮮人の芸術文化への接近を怠らせてきたといえるのだ。

11月24日に開催された講演会「在日朝鮮人の美術史—研究内容とその軌跡、そして展望」

したがって著者が言うように「在日美術史研究とは、同時に社会的弱者を包括した運動史であり、いかに歴史を記述し記憶するかという問題」であるほかない。なぜ在日の美術が埋もれていたのか。それは朝鮮半島の分断という政治的現実のみならず、「政治/美術」や芸術の手法の分断、「アジア」をめぐる「文明/未開」「優位/劣位」という概念の分断など数々の思考の「分断」にも起因している。とはいえ、その「分断」を克服しようとする試みもあったことが、この著書で紹介されていることにも注目すべきだろう。祖国と芸術家の自主的平和統一を目指す在日朝鮮人美術家たちによる「連立展」(1961年)、日本アンデパンダン展への参加や「日朝友好展」がそれだ。

こうして著者は、「民族美術の創造」という朝鮮民族を貫く共通の命題を日本という地で松明のように灯しつづけた在日朝鮮人美術家たちの軌跡を紡ぎ出した。だがその歩みは日本や韓国、朝鮮の美術史の「空白」を「埋める」ために存在するのではないはずだ。何よりも尊重されるべきは、著者が主張する「主体的な在日朝鮮人美術を開く」ことだ。だからこそ、私たちは「分断思考」から脱却し、「在日」の「日(本)」を解体していく作業を積み重ねてはじめて、「主体的な在日朝鮮人美術」に応答しうる力をもつことができるのではないだろうか。

白凛の著書は、在日朝鮮人美術史はもとより、朝鮮民族の美術をめぐる言説が新たなステージに入りつつあることを予兆している。

(朝鮮美術文化研究者)